Вы когда-нибудь пытались кружиться вокруг себя, глядя в небо? Все мы в детстве делали это, и порой заканчивалось это в луже или просто на земле. Как же удается устоять на ногах (а порой и на одной ноге) танцорам балета, зарабатывающим на жизнь пируэтами?

Годы тренировок помогают танцорам освоить классическую методику — концентрацию взгляда во время вращения на двух точках, расположенных напротив друг друга. Это, безусловно, помогает избежать головокружения, но новейшие исследования доказали, что большую роль играет также способность головного мозга адаптироваться. А развитие этой функции мозга может помочь не только в танце, но и в повседневной жизни, ведь развитие вестибулярного аппарата спасает и от укачивания в транспорте.

Неврологи Императорского колледжа в Лондоне привлекли 29 волонтеров – танцовщиц балета и раскручивали их на вращающемся стуле в темной комнате. Когда стул останавливали, девушек просили повернуть рычаг вдоль шкалы, чтобы они определили скорость вращения, которую они все еще чувствовали. Одновременно прибор определял глазной рефлекс, вращение глазного яблока. У нормальных людей эти два показателя связаны друг с другом, и чем больше кружится голова, тем быстрее вращается глаз. У балерин результаты эксперимента отличались: глазной рефлекс реагировал стремительно, а головокружение спадало невероятно быстро.

Группа из 20 девушек-гребцов, идентичных по возрасту и физической подготовке, также приняла участие в эксперименте. По итогам каждой из девушек сделали томограмму головного мозга, чтобы попытаться найти причину отличия реакций на уровне анатомии.

Барри Симунгал, соавтор исследования, сообщает в своей статье: «Мы измерили чувственное восприятие и глазной рефлекс и обнаружили, что танцоры гораздо лучше адаптируются к вращениям, чем нетанцоры. У девушек-гребцов чувство головокружения совпадало с глазным рефлексом, а у танцовщиц балета — нет. У людей с хронической «морской болезнью» продолжительность чувства тошноты длится в разы дольше, чем у балерин, выработавших стойкую сопротивляемость».

На снимках томографии ученые фокусировались на количественных показателях серого вещества (отвечающего за подсчет) и белого вещества (отвечающего за связи) в мозжечке. Этот анализ подтвердил наличие разницы между балеринами и гребцами.

«Статистическое сравнение строения мозга двух фокус-групп показало, что у балерин размер мозжечка меньше, чем у гребцов. А ведь именно мозжечок задействован в процессе проведения сигналов от внутреннего уха. И чем опытнее танцор, тем меньше его мозжечок. Мозжечок может посылать сигналы в области головного мозга, отвечающие за восприятие. У танцоров количество этих сигналов сокращено, что блокирует информацию, полученную от внутреннего уха, и снижает чувство головокружения».

Ученые исследовали и кору головного мозга, которая также отвечает за восприятие, и обнаружили у контрольной группы гребцов большее количество белого вещества. «Большое количество белого вещества означает, что человек более восприимчив к головокружению, — у танцоров мы этого не увидели», — комментирует Симунгал.

Но как эти открытия могут помочь простым людям, страдающим морской болезнью? Во-первых, мы теперь имеем представление о том, что мозг — тот самый орган, что отвечает за баланс, и что он способен адаптироваться.

«Ранее ученые считали, что только ухо отвечает за баланс, — пишет Симунгал. — Но я нейрохирург, и я уверен, что мозг играет важную роль в этом процессе. Мозг принимает огромное количество информации, чтобы оценить ее и компенсировать, если это необходимо. Ухо — это один из источников информации, а другой — зрение. Если вы слышите звук справа, вы поворачиваете голову в эту сторону, мозг сравнивает информацию уха и глаза и доверяет более достоверной из двух — зрению».

Но зрение может быть обманчивым, например, когда вы сидите в поезде, который остановился, а соседний поезд начинает двигаться, — вам кажется, что движется ваш поезд, а не соседний. Мозг под действием общего принципа доверяет зрительной информации больше, чем органам вестибулярного аппарата (уху).

Если вестибулярные органы не функционируют нормально, мозг не будет им доверять, и даже малейшая зрительная стимуляция может вызвать тошноту. Пациенты, страдающие морской болезнью, могут подвергаться лечению основных известных науке причин, а также длительной физиотерапии. В зависимости от формы и состояния пациента принуждают двигаться (мы все совершаем колебания, но не замечаем их, если не страдаем морской болезнью) и одновременно фокусировать взгляд на конкретных точках, чтобы тренировать мозг сопротивляться.

Открытием ученых стал тот факт, что у одной из привлеченных к эксперименту танцовщиц развилась морская болезнь. Это побудило команду к дополнительным тестам этого случая. Обнаружилось, что, несмотря на то, что рефлекторные функции балерины оставались прежними, ее чувственное восприятие обострилось.

Профессор Ники Клэйтон из Кэмбриджа пишет: «Танцоры учат рутины, заставляя тело двигаться в самых замысловатых направлениях, не теряя при этом контроля. Одна из хитростей танцоров — когда ты чувствуешь вращение, то напрягаешь мышцы корпуса, чтобы остановиться, это помогает избавиться от чувства нестабильности и стабилизировать направление силы вращения».

Это исследование потенциально очень перспективно, ведь специалисты признаются, что не располагают эффективными способами тестирования функций органов, задействованных в балансе, вне головного мозга. Подобные тесты могут позволить науке измерить реакцию пациентов на лечение.

Текст: Анна Ильясова

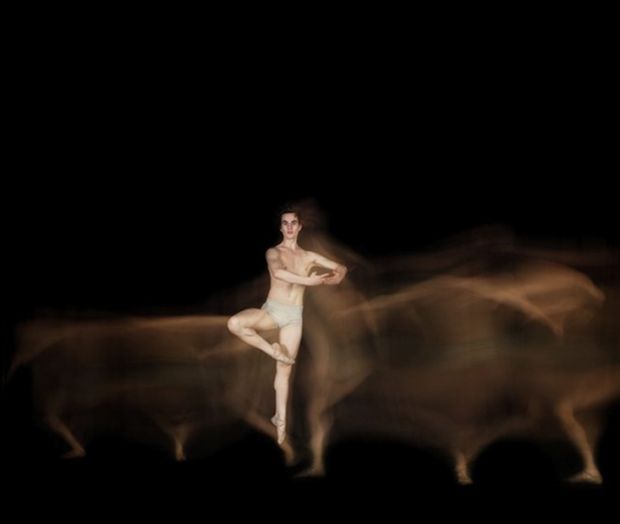

Источник фото: www.fubiz.net